Para Abilio Estévez, alguien que quiera dedicarse a escribir literatura no debería trabajar en nada que tenga que ver con eso. “Es agotador”, dice.

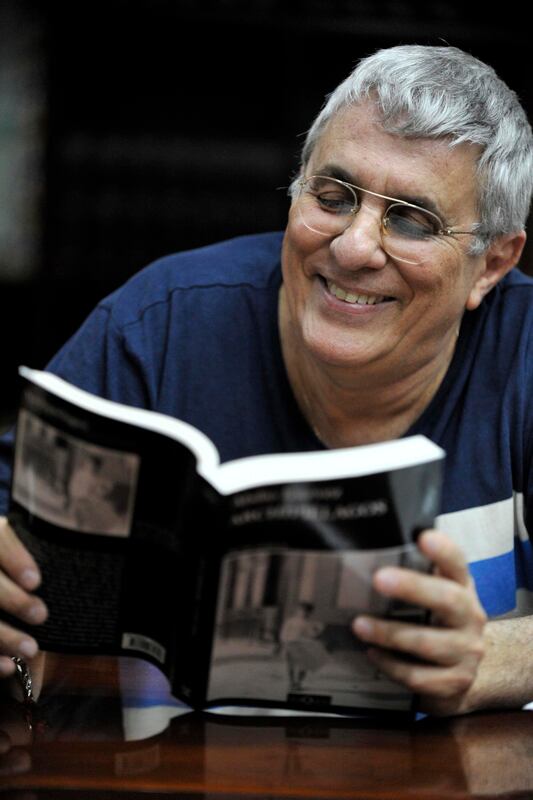

El escritor cubano, nacionalizado español, vino a Costa Rica a ofrecer un taller de escritura teatral y una conferencia sobre literatura (impartidos a inicios de esta semana), así como a ver el estreno de la obra de su autoría El enano en la botella , presentada por el Teatro Libre y el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica.

Estévez ha sido premiado en todos los géneros en los que ha incursionado: novela, cuento, poesía y teatro. Sus libros se han traducido a más de 11 idiomas.

Este lunes, el escritor considerado como uno de los más importantes dramaturgos de su generación habló sobre su trabajo, su exilio de Cuba y su manera de concebir la escritura.

Viene a ofrecer una conferencia llamada El delicioso peligro de la escritura . ¿Por qué escribir resulta un delicioso peligro?

Escribir es muy peligroso y la literatura es, evidentemente, un peligro. La literatura abre unas puertas muy misteriosas que lo hacen a uno asomarse a abismos humanos. A mí lo que me interesa destacar es, sobre todo, lo que decía Flaubert. Él decía que todos los regímenes políticos abominan de la literatura. El poder desconfía de otro poder. Es decir, el poder que tiene siempre un escritor para desenmascarar, porque para eso es la literatura, es muy peligroso para los políticos. Yo lo veo desde dos puntos de vista, el humano, por abismarse en las profundidades del ser humano, de su psique, de sus angustias y de sus anhelos; y, por otro, el político, que le gusta mantener las cosas ocultas. Lo que hace es revelar la realidad, por eso es peligroso.

¿Cómo llegó a enamorarse de la escritura?

Yo empecé a escribir cuando tenía como 12 o 13 años. En mi casa había unos libritos que eran como biografías de personajes célebres para niños. Ahí estaba María Antonieta, Hernán Cortés, María Estuardo, Cervantes. Yo empecé a leer aquello y empecé a escribir biografías también de personajes que yo inventaba. Los hacía sufrir muchísimo. Llenaba las libretas de la escuela de esos engendros que yo hacía. Ahí fue cuando empezó todo. Al principio fue como un juego. Ya después, ese juego, que sigue siendo un juego, se fue haciendo peligroso. Empezó a entrar ya en el terreno de la seriedad, de saber que con eso necesitas ser muy honrado y muy honesto contigo mismo. Necesitas una especie de streptease invertido, como dice Vargas Llosa. Uno aparece desnudo frente a la página y empieza a vestirse; pero, en el fondo, lo que está ahí es uno.

¿A qué peligros se ha tenido que enfrentar con sus textos?

A muchos. Yo, por ejemplo, fui amigo de un gran escritor cubano que se llamaba Virgilio Piñera. Virgilio estuvo desde el año 68 castigado por el gobierno revolucionario y murió en el 79 sin publicar absolutamente nada más. Tuvo lo que se llama una “muerte civil”, nadie le publicaba, no lo invitaban a ningún evento, etcétera. Nosotros nos veíamos en una especie de quinta y ahí nos reuníamos los sábados por la noche en una tertulia. Un día vino la policía y nos disolvió. Yo estaba en la universidad y fui llamado al rectorado, me dijeron que no podía ver nunca más a Virgilio Piñera. Después, por supuesto, cuando escribe obras como La noche , que es una especie de metáfora sobre lo que vivíamos en Cuba en los años 90, aunque uno intentaba evadir la censura, sentía que estaba caminando sobre una cuerda y podía caerse en cualquier momento.

Usted ha escrito casi que todos los géneros literarios posibles. ¿Qué disfruta más escribiendo?

Novela... novela, novela. Mira, el teatro es una maravilla porque como está hecho para la representación, para el actor y el público, tiene una inmediatez fabulosa. Tu estás oyendo la reacción del público en el momento en que está ocurriendo; esa es la parte maravillosa del teatro. Pero el teatro tiene unas reglas muy fijas a mi modo de ver y yo prefiero la libertad que me da la novela. En una novela yo puedo escribir todo lo que yo quiera; es decir, es infinita, es inagotable.

En el caso del teatro, ¿cómo se enfrenta un dramaturgo a los muchos cambios que ha tenido el medio y la manera de consumirse? ¿Cómo compite con la tecnología?

Bueno, eso también pasa con la novela y con todo. Las nuevas tecnologías van entrando con mucha fuerza y puede que vayan cambiando un poco a los escritores más jóvenes. Yo tengo ya 62 años. Cuando yo empecé a ir a la escuela, en mi pupitre había un redondel donde se ponía el tintero y una hendidura donde se ponía la pluma. De modo que fíjate qué antiguo soy. Todas las tecnologías... ya me doy cuenta que me dejan fuera, entonces yo sigo escribiendo como si no pasara nada, ¿no?

¿Qué consejo le daría a estos escritores más jóvenes que quieren escribir y deben enfrentarse a todas estas “competencias”?

Yo digo como dice Cortázar: no hay temas buenos o malos en la literatura, sino bien o mal escritos. Uno puede escribir lo que quiera siempre que lo escriba bien. En primer lugar, uno no tiene que estar dando consejos porque cada cual tiene que encontrar su camino, pero hay una cosa que es muy importante que es la honradez. Hay que ser honesto con uno mismo porque en definitiva uno es único e irrepetible. Lo personal que podemos poner en la literatura es lo que nos va a dar un valor. Eso por un lado, y por el otro, que lea mucho y que aprenda la música que tienen las palabras.

¿Le ha pasado alguna vez ver una de sus obras montadas en teatro de manera completamente diferente a lo que usted quería comunicar?

Completamente, claro que ha pasado. Es inevitable. También tú tienes que tener en cuenta cuando estás escribiendo teatro que tú estás haciendo una proposición verbal para que otro haga con ella lo que quiera. Por más que tú tengas una visión sobre tu obra, el director, los actores, el escenógrafo, le van a dar un sello personal. Tú haces una proposición verbal y ellos la utilizan como quieren. Al final, tienes que saber que eso es el teatro, depende de la interpretación de otros. Por ejemplo, a mí me pasó una vez una cosa muy graciosa con una de mis obras. Uno de los personajes decía: “el tiempo es como el Titanic, que se hunde todos los días”. A mí me parecía tan ridículo que yo pensé que no era necesario aclarar con una nota que era irónico. La actriz lo decía con mucha solemnidad y a mí me parecía una cursilería infinita. A partir de entonces le empecé a poner notas, pero esas cosas te pasan.

Viene a ver el estreno de su obra El enano en la botella. ¿Por qué resultó interesante para usted como escritor contar esta historia? ¿Qué lo motivó?

A mí me pasó una cosa muy rara. Se me ocurrió un día la frase con la que empieza la obra: “yo soy un enano que vive dentro de una botella”. No sabía qué hacer con esa frase. En cierto modo, por supuesto, me daba cuenta de dónde venía la frase. Venía de unas circunstancias y una cerrazón histórica que vivíamos en Cuba a finales de los 80 e inicios de los 90 en donde se desmoronaba el mundo socialista. Aquella pobreza y aquella sensación de fracaso social, ideológico y de todo tipo era terrible. Tenía aquella frase ahí. Un día me imaginé lo que era en escena un enano dentro de una botella y dije: ‘bueno, es una pieza de teatro’. Empecé a escribirla con esa sensación de encierro, en una especie de metáfora con lo que yo sentía que vivía en Cuba.

En una entrevista usted contaba que dejó Cuba por razones no necesariamente políticas, sino por discriminación a la que tuvo que enfrentarse.

En Cuba, la homosexualidad era una cosa terrible. Estamos hablando de un país muy militarizado. Hay una gran discriminación contra la homosexualidad que parece ser se ha aliviado mucho. Era una discriminación no tanto social como política; es decir, que tenía que ver con el aparato estatal. Era como que esa persona no sirve para defender la patria o que no va a empuñar un arma para defender nada. Hay un problema ideológico en no ser “duro”.

Para los ticos más jóvenes es muy difícil concebir esta represión militar porque nunca la vivimos. ¿A qué tipo de discriminación política tuvo que enfrentarse por su orientación sexual?

Por ejemplo, en el año 77 fue cuando disolvieron aquella tertulia de la que hablaba con Virgilio Piñera. Eso fue como en julio. Llegando diciembre yo regresaba a casa con un amigo. Él me despidió en la puerta de mi casa y cuando se iba a retirar llegaron unos policías y nos detuvieron. Estuvimos tres días en un calabozo porque decían que estábamos en la calle haciendo un escándalo público. Hicieron hasta un juicio y no era cierto. Y aunque hubiera sido cierto, está mal, pero ni siquiera. Yo siempre vi una conexión entre una cosa y la otra.

Usted decía que la sexualidad es el único espacio de relativa libertad real que se vivía en Cuba. ¿Cómo convergen estas dos cosas?

Ah sí, claro, por supuesto. Ahí, por más censurado que estuvieras, encontrabas el camino. Hacías todos los artilugios posibles y, evidentemente, te encontrabas con el otro cuerpo y se te olvidaba todo lo terrible de la ideologización de la sociedad. Imagínate una sociedad donde todo el tiempo se esté hablando en términos ideológicos… es terrible. Cuando todo es ideología, ya nada es ideología. Todo eso siempre a la espera de una invasión norteamericana que uno sabía en definitiva que no iba a ocurrir. Pero era una especie de movilización permanente, era agotador.

¿Cómo ve el futuro de su país?

(Se ríe) La inevitable pregunta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó la revolución, como el Capitolio de La Habana era un símbolo de los regímenes anteriores, lo convirtieron en la Academia de Ciencias y pusieron museos. Actualmente, lo están remozando y va a volver a ser el Capitolio otra vez. Hemos pasado por encima de 60 años de penurias para que todo vuelva a ser más o menos como era, o quizás peor. Hemos sufrido mucho durante estos años, muchas escaseces, mucho encierro y presión ideológica para eliminar una desigualdad social para supuestamente vivir lo mejor posible y con la mayor igualdad. Ahora mismo hay una gran desigualdad social. Hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada. Entonces tu dices: y, ‘¿todo esto para qué?’

¿En qué está ahorita?

Publiqué mi última novela en octubre. Se llama Archipiélagos . La novela se desarrolla en el año 33 que es cuando el dictador Machado huye de Cuba por una revuelta. Yo quería analizar la historia de Cuba para ver qué pasó y cómo llegamos hasta acá. Es ficción aunque, por supuesto, enmarcada dentro de un hecho histórico real. La estructura fue muy complicada para mí, tiene muchos personajes.

¿Le faltan cosas por decir después de haber escrito tanto? ¿Qué planes tiene para el futuro?

Mientras uno tenga un proyecto, uno está vivo. Cuando ya no tenga un proyecto es cuando uno empieza a morirse. Tengo varios proyectos en mente, como una pieza de teatro y otra novela.

***

Obra teatral ‘El enano en la botella’. La presenta: Teatro Libre y Teatro Universitario. Días: del 21 de abril al 15 de mayo. Horario: de jueves a sábados (8 p. m.) y domingos (5 p. m.). Lugar: Teatro de Bellas Artes, UCR. Dirección: Elvia Amador. Actuación: Roberto Bautista. Texto: Abilio Estévez. Reservaciones: 2511-6733