Cuando te preguntan qué quieres ser de grande, nadie te responde que quiere ser doméstica.

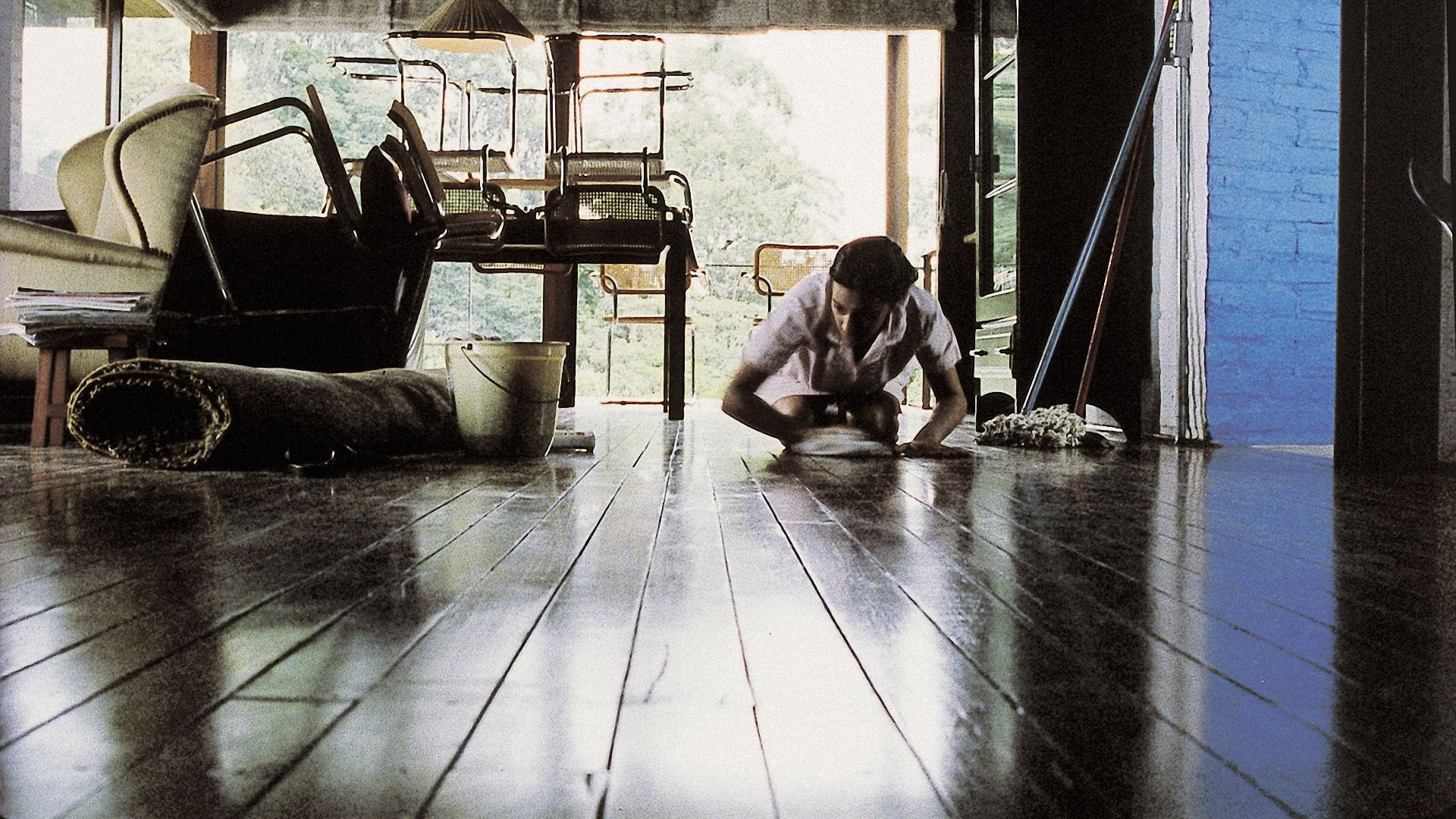

Domésticas, de Fernando Meirelles y Nando Olival

Mucho antes de que Roma (2018), la multipremiada película de Alfonso Cuarón, pusiera el foco de la atención del cine mundial en el tema de las criadas, ya una serie de filmes latinoamericanos habían abordado el tema, desde diversas perspectivas y estéticas cinematográficas. Me refiero a Domésticas (2001) de los brasileños Fernando Meirelles y Nando Olival; a la argentina Señora Beba, también conocida como Cama adentro (2005), de Jorge Gaggero; a la chilena La Nana (2009), de Sebastián Silva; a la panameña Chance (2009), de Abner Benaim; a la mexicana Hilda (2014), de Andrés Clariond; a la brasileña Una segunda madre (2015), de Anna Muyliart, y a la coproducción argentina-chilena La novia del desierto (2017), de Cecilia Atán y Valeria Pivato, entre otras.

Estos ocho filmes presentan situaciones similares –en la relación de las empleadas con los patrones– y muy diversas, que van desde la rebelión y liberación del estado de servidumbre, como en Chance, a la complicidad total entre patrona y mucama, como en el caso de Señora Beba.

Roma se propone como un gran fresco de la infancia de su director, por lo que considero que el tema de la trabajadora doméstica, aunque aparezca en primer plano, es en el fondo secundario. Es más una mirada nostálgica a la infancia, en la que Cleo, la criada, es parte de dicha infancia, pero el personaje no es el elemento motor de la historia ni sufre una transformación.

Cleo, por más cariño que la familia le tenga, no se desarrolla como personaje, y empieza y termina en la misma situación: lavando el piso del patio, lavando ropa en la azotea. Cleo ha sufrido un embarazo no deseado, la pérdida de dicho hijo, la desestructuración de la familia para la que trabaja, pero nada se altera en su condición esencial de sirvienta. Aunque haya ido a la playa y haya salvado a los hijos de la familia, Cleo regresa a lavar y servir.

Protagonistas en transformación

En cambio, algunas de las otras películas latinoamericanas mencionadas presentan personajes que transforman su existencia o alteran su condición de clase.

Domésticas es la única de estas películas que pretende ser una denuncia explícita, por lo que aprovecha el recurso del documental mezclado con la ficción, dos estilos cinematográficos que se complementan, para mostrarnos la vida de cinco empleadas domésticas en el contexto de un país, Brasil, que cuenta con más de tres millones de ellas. Aunque difieren en sus sueños –un marido, el reencuentro con una hija, un amante o convertirse en modelo–, todas ellas coinciden en que su servidumbre es un verdadero infierno.

Es de ese infierno del que se rebelan Paquita y Toña en Chance, cansadas de esperar un cambio que altere su destino. “Somos casi de la familia” es el cuento que toda criada tiene que oír. Ante la cantaleta, Paquita contesta a su jefe: “dígame, ¿cómo me apellido yo? ¿Cómo se llaman los hijos de Toña? Ve cómo nos conocemos de bien”.

Ante la injusticia que padecen, no solo en el trato humano sino en los atrasos salariales, las mujeres secuestran a sus patrones para recuperar el dinero adeudado. El capital no existe y la familia se revela como la perfecta imagen de la sociedad consumista y aparencial.

Durante el secuestro, las empleadas se visten como la patrona y le exigen a ella vestirse de criada, en la mejor tradición de Las criadas, del dramaturgo francés Jean Genet. Al salir a la calle, la gente confunde los roles. Es el carnaval y los pobres son reyes por un día.

La película no se plantea tanto como un enfrentamiento de clases –en algún momento se presenta la solidaridad femenina que nos puede recordar a Roma–, sino como una reivindicación personal justa. Paquita y Toña no quieren dañar a sus patrones, quieren recibir el pago justo por sus servicios y un trato humanitario.

Los cambios de “las patronas”

En Señora Beba, el mundo burgués se muestra de nuevo. Beba (Norma Aleandro) representa a una dama adinerada que, debido a la crisis económica del 2001, en Argentina, se ve obligada a vender productos de casa en casa y a ir deshaciéndose de sus objetos más preciados. No obstante, aún conserva dos elementos de distinción: sus aros de oro y su mucama. Dora (Norma Argentina, actriz no profesional y empleada doméstica durante 20 años), después de seis meses sin paga, decide abandonar a su patrona de décadas e irse a la casa que ha podido construir gracias a su trabajo. Lo que no imaginamos es que, cuando Beba debe abandonar su apartamento, parece instalarse con Dora, donde ya no será su patrona, sino su huésped y compañera.

En el caso de Hilda, la crítica a la burguesía no trata de lo que se aparenta –la familia Le Marchand tiene mucho dinero–, sino en el transformación psicológica que sufre la patrona ante la llegada de su nueva criada, que la lleva hasta el límite de la locura. La señora se obsesiona con ella y prácticamente la secuestra para convertirla en su dama de compañía, en su amiga: le corta el pelo, la arregla, le hace baños de sales e, incluso, no permite que vea a sus hijos, por miedo a perderla. Es su muñeca y lo que se muestra, además del evidente sentido de propiedad de la patrona hacia la empleada, es la soledad de muchas mujeres de clase alta, atadas a un marido indiferente y a una posición social rígida y sin salida. Es interesante ver cómo, en este filme, el personaje pleno y feliz es Hilda, la criada, y no la patrona, quien está llena de carencias.

Un retrato y la perspectiva rebelde

Antes de Roma, las películas más exitosas que trataron esta temática fueron La Nana y Una segunda madre. En La Nana –realizada, al igual que Roma, a partir de los recuerdos de infancia del director y filmada en su casa–, ante el exceso de trabajo de Raquel, sirvienta que lleva 23 años laborando para la familia Valdés, Pilar, la patrona, contrata a otra criada para que la ayude. Sin embargo, Raquel teme por la pérdida de su lugar en la jerarquía familiar e inicia una serie de maltratos psicológicos hacia la nueva empleada. La historia se repite hasta que llega Lucy, mujer alegre que no compite con Raquel, tiene su vida propia y más bien la transforma, logrando que vea un mundo más allá del ambiente laboral. En esta historia, más que un enfrentamiento de clases, estamos ante un retrato del personaje, sus miedos y complejos, y su necesidad de cariño.

Una segunda madre, como bien lo dice su título en español, es la historia de Val, que se ha convertido en una especie de segunda madre de un adolescente, después de haber pasado décadas junto a su familia. Como a menudo sucede en la inmigración de las madres centroamericanas hacia Estados Unidos, Val ha jugado este papel a expensas de su propia hija, que se quedó en el campo mientras su madre trabajaba.

La llegada de Jessica, hija biológica de Val, altera la rutina familiar y la vida de la criada. No sigue las reglas de la servidumbre, se instala en la habitación de invitados, usa la piscina como uno más de la familia y disfruta de las comodidades de la casa, tratando a los patronos de su madre como pares. La madre, horrorizada, no sabe qué hacer con la hija. Jessica, a su vez, insta a Val a romper las reglas. La confrontación revela los límites tácitos que marcan las a veces sutiles diferencias de clase entre la empleada y los empleadores. El espacio de la casa también está compartimentado y el lugar que le corresponde a Val es la cocina y el cuarto trasero.

La perspectiva rebelde de Jessica hace que Val replantee su rol como madre. Val despierta y, ante el llamado de su hija, entra en la piscina de los patronos como símbolo de liberación, para retomar las riendas de su vida al lado de su hija.

Aquella que se pasa de familia a familia

Finalmente, La novia del desierto presenta un aspecto del remanente feudal de la servidumbre. La película cuenta la historia de Teresa, hermosa cincuentona, cuyos patrones se mudan de la gran casa familiar en Buenos Aires a un apartamento, donde no hay espacio para ella. Por este motivo, para no dejarla “en la calle”, la “transfieren” a casa de unos familiares en el campo, a 1.000 kilómetros de la ciudad.

Teresa debe viajar por el desierto y en una de las paradas del autobús pierde su maleta. En el lugar conoce a Gringo, con quien establece una tierna relación que termina en la cama. Pareciera que esta es la primera vez en que Teresa conoce el amor. Teresa sale prácticamente a hurtadillas del hotel, como si hacer el amor no le fuera permitido a una empleada doméstica. Y, decidida y segura, retoma el camino a su futuro trabajo.

Teresa renuncia a una posible relación como si su único destino fuera la servidumbre y, además, que esta implica no tener una vida propia aparte de la de su trabajo. Teresa se propone, entonces, como un objeto patrimonial que se transmite de familia a familia.

Lo que para otras sociedades es impensable, el servicio doméstico sigue siendo uno de los elementos más arraigados en la pequeña burguesía y la oligarquía de Latinoamérica. Basta pensar en el amplio ciclo de telenovelas –un género esencialmente latinoamericano– centrado en este imaginario y en la constante reactualización del ciclo narrativo de la Cenicienta.

La mirada cinematográfica sobre esta temática es diversa y, como he detallado, va desde la sumisión ante la dominación económica y social y la denuncia directa de la semiesclavitud en el servicio doméstico, hasta el mudo enfrentamiento de clases en la intimidad familiar.

A pesar del retrato conmovedor que hace Roma y de la solidaridad femenina –“siempre estamos solas” le dice la patrona a Cleo, en la escena que conecta sus dos historias de vida–, en el contexto de una violencia de Estado que anticipa la Latinoamérica brutal del siglo XXI, la condición étnica y de clase de muchas empleadas domésticas, como la de Cleo, permanece inalterable.