Durante largo tiempo, la libertad de expresión encontró en Estados Unidos no solo un bastión para su ejercicio, sino también una fuente de lúcidas doctrinas para respaldarla, un aliado para impulsarla y un envidiable ejemplo a seguir. Su gran sustento ha sido la primera enmienda de la Constitución, que prohíbe la emisión de cualquier ley que limite esa libertad o su mayor expresión social: la libertad de prensa.

A partir de ella, lúcidas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia la ampliaron y consolidaron; las autoridades federales, estatales y locales la adoptaron como norma de conducta; los periodistas y medios –la gran mayoría privados, pero también los públicos– la ejercieron con vigor, y la ciudadanía en general la incorporó a sus interacciones cívicas y cotidianas.

En pocos meses, todo esto ha cambiado. Cada vez se acumulan más decisiones, amenazas y actos para limitar el derecho de personas y organizaciones a expresar sus puntos de vista con libertad y sin temor a represalias. Más inquietante aún es que el origen de esta arremetida son las más altas esferas del poder, en particular el presidente Donald Trump. Desde y junto a él, actúan altos funcionarios que canalizan sus impulsos, y personas y grupos que, imbuidos de obtuso fanatismo, se lanzan contra el que ha sido uno de los valores esenciales de la República.

Los ejemplos abundan. Se remontan a los días previos a la elección de noviembre pasado, con una acusación contra la cadena de televisión NBC que derivó en arreglo. Sin embargo, se han acelerado con rapidez, arbitrariedad y beligerancia no vistas desde el asesinato, el 10 de este mes, del popular activista, influencer conservador y aliado presidencial, Charlie Kirk, mientras realizaba una aparición pública en una universidad del estado de Utah.

Tan trágico hecho, cometido por quien, según los indicios preliminares, actuó en solitario, han dado pie a una escalada en la ofensiva ya en curso. Esta se dirige contra organizaciones y personas que, según el Ejecutivo, representan amenazas contra la seguridad y la convivencia, pero a las que, en realidad, lo que les reclama es suscribir y promover ideas que rechaza.

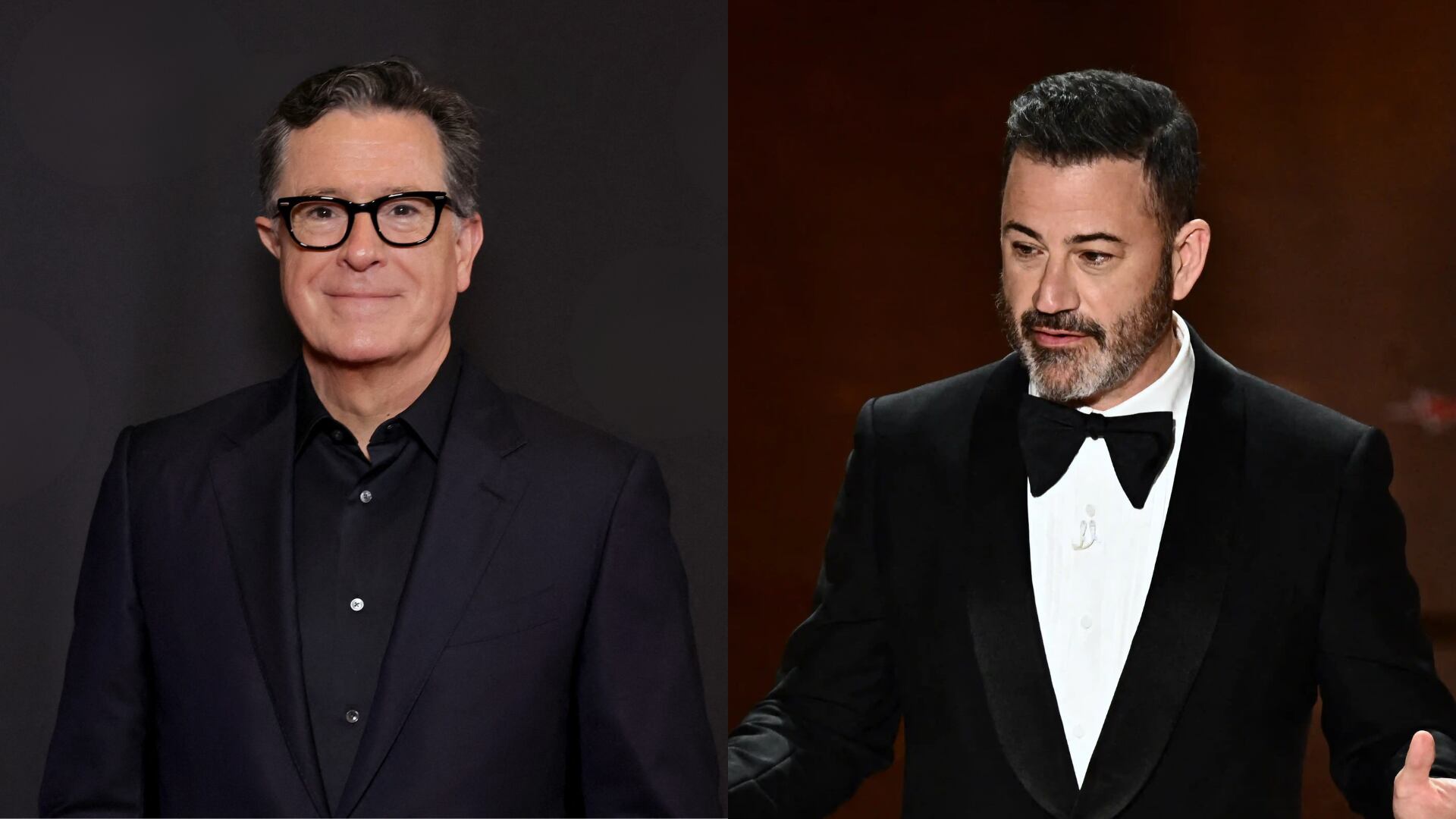

La primera víctima directa de la oleada de represión recargada tras el asesinado de Kirk fue el popular comediante Jimmy Kimmel. Su programa fue suspendido –y, posiblemente, nunca regresará– por la cadena ABC, luego de que, erróneamente, sugirió que partidarios extremistas de Trump, cobijados en el movimiento MAGA, estaban tras el crimen. La decisión no fue producto de una reacción autónoma de la televisora, sino de su temor ante las amenazas de que, como represalia, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) podría eliminar la licencia a sus televisoras afiliadas.

Con posterioridad, el propio presidente amenazó con cancelaciones casi a granel contra emisoras que estuvieran “contra” él. Su intención: inducir a la censura corporativa y crear un clima de incertidumbre y temor entre sus creadores, sean periodistas, guionistas o actores.

Este uso arbitrario y extremo del poder administrativo del Estado, no solo para dar o quitar licencias, sino también para autorizar fusiones corporativas de organizaciones mediáticas, es una de las herramientas utilizadas como parte de su campaña para silenciar la información y las críticas libres. De ella también han sido víctimas las cadenas NBC y CBS. Esta última decidió cancelar el programa de Stephen Colbert, otro comediante crítico de Trump. Colbert ha dicho que su contrato se extiende hasta mayo de 2026, pero ha bromeado con que ya tiene listo su CV.

Además, multimillonarios aliados del presidente cada vez adquieren mayor participación en grandes corporaciones mediáticas, y algunos ya están presionando por medidas para incidir en su contenido.

A lo anterior se añaden procesos judiciales temerarios contra medios de reconocido prestigio e impacto. En julio, Trump exigió $10.000 millones al Wall Street Journal y su principal propietario, Rupert Murdoch, como compensación por la cobertura sobre sus relaciones pasadas con el traficante sexual Jeffrey Epstein. El diario no se ha retractado. El lunes se querelló por $15.000 millones contra el New York Times, cuatro reporteros y la editorial Penguin Random House, por su cobertura informativa y un libro que calificó de difamatorios. Un juez ha desestimado provisionalmente el caso.

El retiro de financiamiento federal a la corporación de medios públicos, por su presunto –y no demostrado– sesgo “liberal”. El fin de la asistencia a grupos que impulsan la libertad de expresión en otros países. El llamado del vicepresidente J.D. Vance a retirar los beneficios fiscales a las fundaciones Open Society y Ford, frecuentes blancos de la extrema derecha. La imposición de restricciones a los reporteros que cubren el Departamento de Defensa. Todas estas son manifestaciones adicionales de la campaña, que también se ha enfilado contra universidades, institutos de investigación, la industria cinematográfica, firmas de abogados y empresas.

Aunque la libertad de expresión aún se ejerza con vigor, el designio es limitarla al máximo, en una carrera con pocos obstáculos. Ya está muy avanzada. Su elemento común es la arbitrariedad. El “faro de luz” que por tanto tiempo fue Estados Unidos para la libertad de expresión, cada vez brilla menos.