Mi primer cierre de una portada de La Nación, en 1995, fue una maratón de nervios. Escribía una palabra, la quitaba, consultaba al compañero de al lado; probaba otra. Era un quita y pone con la presión de que la rotativa estaba esperando para imprimir. Esa noche me estrenaba como jefe de Información, un rol muy distinto al de reportero de asuntos políticos y editor de sección que había desempeñado desde 1986.

Desde fuera, un titular parece lo más simple del mundo; dentro de la sala de redacción, es un ejercicio de precisión y concisión contrarreloj. Supone elegir el verbo exacto, adjetivar solo cuando aporta y mantener el equilibrio legal y ético. Un titular es una decisión responsable. Lo sabía desde que comencé a estudiar Periodismo, pero otra cosa es enfrentarlo cuando se trata de la portada, la cara más visible de un ejemplar impreso.

Aquella primera jornada me dejó una lección que me acompañaría hasta mi último cierre –ya como jefe de Redacción– en diciembre del año pasado: en La Nación, todo se comprueba, palabra por palabra, hasta que resista el último cuestionamiento. Esa disciplina, esa rigurosidad, explican por qué este diario alcanza los 79 años de existencia. Aquí todos tienen muy interiorizado que la credibilidad es el principal activo. Dicho de escritorio a escritorio, es lo que da de comer.

También desde ese primer cierre en 1995 comencé a vivir lo que en el gremio se conoce como “agonía a la hora del cierre”, una frase acuñada por Guido Fernández Saborío (ya fallecido), director del diario entre 1968 y 1980, quien tituló así el libro en el cual describió la vorágine que permea el ambiente en una sala de redacción.

En ese entonces, solo había un cierre de edición: el del impreso, casi a la medianoche. Hoy se mantiene, pero hay otros a cada instante, en el momento en que se publica una noticia en las plataformas digitales.

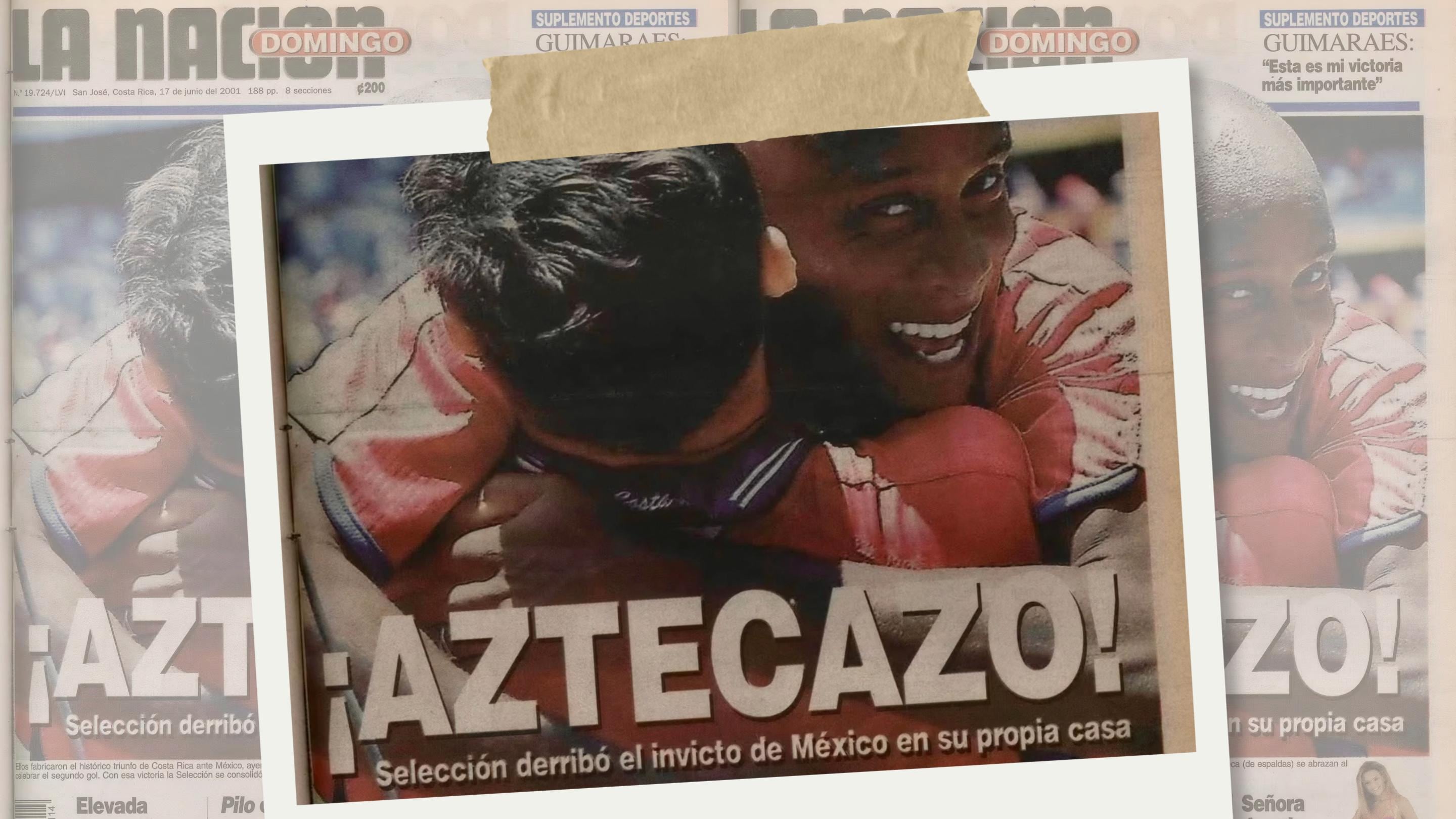

Precisamente, un día de agonía surgió un titular que, pasados 24 años, de seguro muchos aún recuerdan: “¡Aztecazo!”. Esa sola palabra resumió el histórico 2-1 con el cual la Selección de Costa Rica derribó el invicto de México en su propia casa, el Estadio Azteca.

Esa tarde-noche del sábado 16 de junio de 2001, ideaba cómo titular aquel notición. Por ser fin de semana, había poca gente en la sala de redacción, salvo en la sección de Deportes, que estaba repleta de reporteros en plena algarabía, quienes corrían para buscar reacciones y teclear sus notas.

En la mesa de cierre, estábamos pocos editores. Ricardo Kandler, un artista plástico, un genio silencioso que solía hablar solo cuando quería decir algo importante, me acompañaba como jefe de Diseño. Él esbozó la portada con una potente foto de Hernán Medford en el momento en que celebraba el gol definitivo con Rolando Fonseca.

Con base en esa propuesta, empecé a ensayar títulos con frases cortas; los leía en voz alta, me arrepentía. Era desesperante, porque no daba pie en bola y un cierre del impreso implica concebir la portada y revisar todas las páginas de la edición con sus títulos, textos, fotografías y diseño. Es un trabajo mirando el reloj.

No recuerdo cuánto duró mi angustia por no dar con un titular que hiciera justicia a la magnitud del hito. De pronto, sin aviso, llegó el flashazo.

“Aztecazo, eso fue un Aztecazo, como el Maracanazo”. Con toda la parsimonia del mundo, esas breves palabras las dijo Ricardo. Sabiendo que yo de fútbol entendía poco, me explicó la hazaña de Uruguay en el último partido de la Copa Mundial de Fútbol de 1950, en la cual venció a Brasil, precisamente, por otro 2-1, en el Estadio Maracaná.

El aporte de Kandler fue como un golazo en esa sala de Redacción. Con aplausos, le celebramos esa anotación de creatividad, talento que lo distinguió hasta su deceso, en junio del 2017.

Por eso, hoy, a 10 meses de haberme jubilado –y ya lejos de la “agonía a la hora del cierre” y de la pasión con la que viví el día a día durante 38 años en La Nación–, respeto cada título y cada nota. Sé lo que hay detrás: llamadas, correos, entrevistas, datos que no cuadran, idas y vueltas para consultar las fuentes, editores que preguntan y repreguntan al redactor.

Ese trabajo silencioso, que nunca se publicita, es el que sostiene la credibilidad y, al final, la confianza del lector. El mejor homenaje al oficio es hacerlo bien cada día. Agradecido por siempre con La Nación, por haberme permitido crecer haciendo periodismo independiente.

Armando Mayorga es periodista.