Me siento frente a mi computadora, lista para escribir. He decidido viajar a Uvita, en el Pacífico sur, sin alistar maletas, sombrero ni protector solar. Cierro los ojos y dejo que se instalen los recuerdos de un viaje que hice hace algunos años con la familia, cuando caminamos sobre la cola de una ballena que la arena había dibujado en la playa, en el Parque Nacional Marino Ballena.

Avanzamos sobre esa cola en marea baja. El mar se divide en dos y el corredor natural se abre, ancho al inicio y angosto después. Esa franja, formada por arena y grava que las corrientes transportan, conecta la costa con un islote que se ve a lo lejos. Los geólogos le llamamos tómbolo. Un nombre, ciertamente, desdichado para algo tan hermoso.

El islote se acerca lentamente. Nos acompañan el aire salado y el eco de las olas que rompen en paralelo. Al final, unos estratos de piedra se inclinan hacia la playa, agradecidos porque no están solos, sino conectados –al menos durante unas horas al día– con tierra firme.

Sentada sobre esas rocas inclinadas, en medio de un cementerio de troncos y sedimentos húmedos, disfruto de la costa cargada de verde. Luego oriento mi cuerpo hacia el mar. Podría quedarme horas ahí, observando el agua y sus ondas.

En la cola de una ballena

Sumida en ese encanto hipnótico, empiezo a notar que las ondas se vuelven más frecuentes y pronunciadas. El verde del agua se oscurece, se vuelve más azul. De pronto, un estruendo sacude el aire y miles de gotitas me cubren, mezcladas con peces y algas que llueven del cielo. Frente a mí no aparece un islote, sino una ballena azul que emerge para respirar…

En un momento de lucidez –o de locura– decido saltar y aferrarme a su cola. Es mi oportunidad de vivir una aventura única: seguir la cadena de montes y volcanes submarinos que forman la cordillera volcánica del Coco. Claro que dependo de la ruta de la ballena, aunque me gustaría recorrerla entera: mil doscientos kilómetros, desde las islas Galápagos hasta la zona de subducción de Costa Rica.

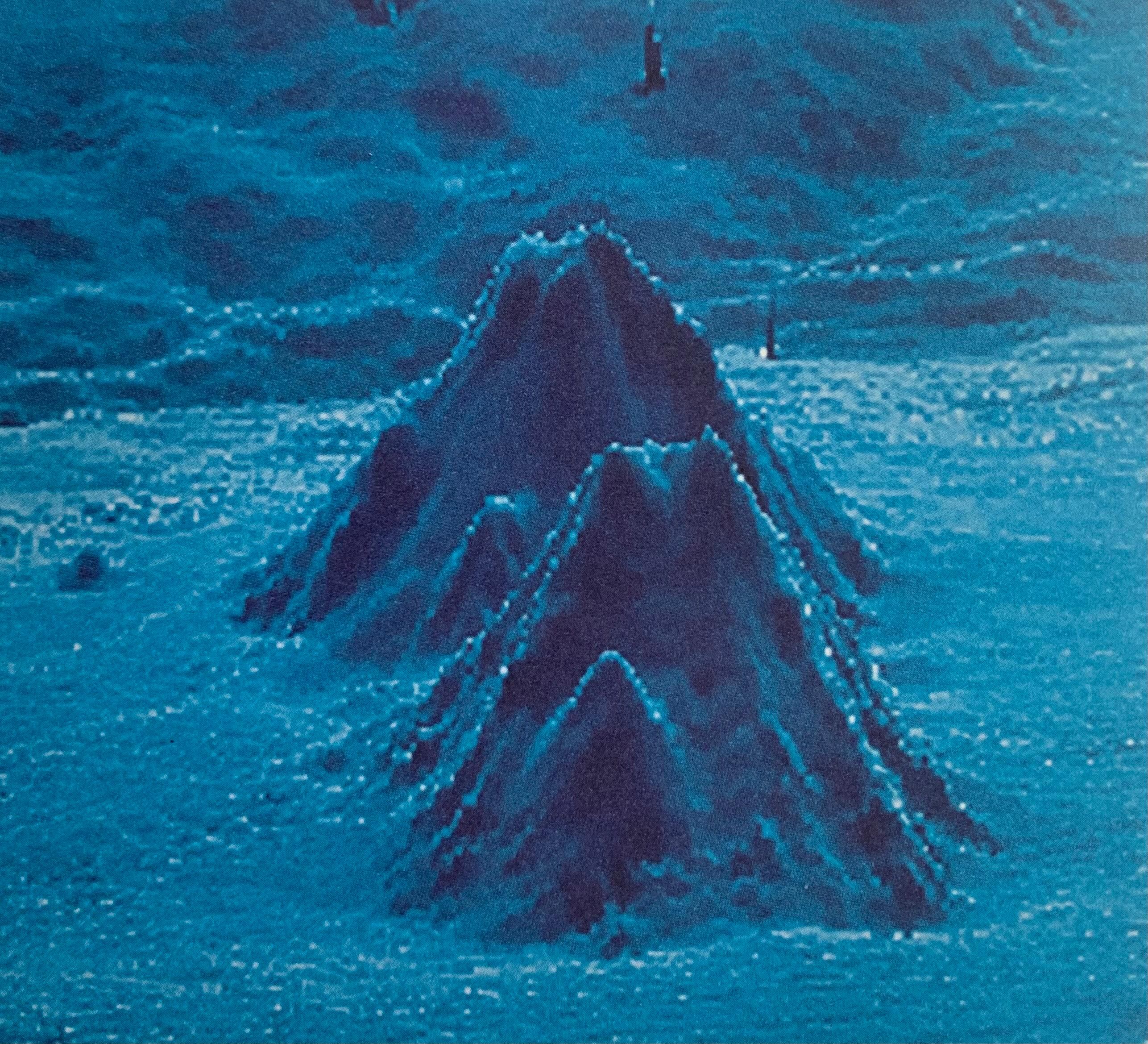

La ballena decide dirigirse hacia el oeste, rumbo a la entrada al golfo de Nicoya, donde se levantan los volcanes submarinos Eva como volcanes siameses. Llegamos muy pronto. Nada como viajar en ballena, especialmente cuando hay que sumergirse a más de 500 metros bajo el nivel del agua.

Estos volcanes tienen una altura comparable al Arenal, pero como están sumergidos, no llegan hasta la superficie. Además, se mueven unos 8 centímetros por año hacia la zona de subducción, a una velocidad similar a la que crece el cabello. Todo es actividad ahí abajo. Pero como no lo vemos, no lo sabemos.

Fue sorprendente ver que esos volcanes aún conservan sus cráteres a pesar de tener casi 13 millones de años. En tierra, y sobre todo en el trópico, los volcanes inactivos pierden su forma cónica en menos de medio millón de años debido a la erosión.

Esta cordillera submarina existe porque la placa del Coco se ha desplazado durante millones de años sobre el punto caliente de Galápagos, una anomalía térmica en el manto que funciona como una antorcha subterránea que no se apaga: una herida incandescente en el manto que deja escapar magma hacia la superficie. A medida que la placa se mueve sobre esa llama fija, nacen montes submarinos en secuencia, como un camino de fuego. Así se formaron también las islas de Hawái en medio del Pacífico.

Ver con otros ojos

Observo a las Evas, los volcanes, y pienso en las clases de Geografía del colegio de mis hijas y en las mías, que solo incluían las montañas, volcanes y montes superficiales. No aprendemos, ni aprendimos, nada sobre la Costa Rica submarina. Nuestro mar patrimonial alberga unos 815 kilómetros de la cordillera volcánica del Coco, la más larga de Centroamérica. La cordillera lleva ese nombre gracias a la Isla del Coco: su único volcán que aflora sobre el nivel del mar.

Gracias a mi viaje en ballena, he logrado ver con otros ojos ese país sumergido. Por suerte llevaba mi cámara, así que aproveché para tomarle una foto a las Evas. ¿Será necesario ver siempre las cosas para reconocerlas?

Pienso en las Evas y su invisibilidad que no las hace menos reales: al contrario, nos recuerdan que lo esencial es invisible a los ojos, como decía el Principito, de Saint-Exupéry. Reconocerlas es ampliar nuestra idea del territorio, aceptar que somos también un país submarino. Un país que no termina en la línea de la costa: empieza en el camino de fuego que se hace visible cuando cerramos los ojos.

emma.tristan@icloud.com

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.