La calle es cruel. Sobre todo cuando hace hambre, cuando hace frío, cuando no hay descanso, cuando se esfuma el sol. La calle no da tregua; no perdona un solo día, una hora, un instante: te descuidás, le das la espalda y te quita todo, te deja botado, te abandona a tu suerte.

La calle es inclemente pero hoy, ahora que la tarde desfallece, hay un por lo menos: no llovió. Bueno, di, por lo menos no nos llovió hoy, se comenta en la fila y en el tumulto, a la espera de una oportunidad para ingresar al refugio de una noche.

Ese refugio se llama Centro Dormitorio para Habitantes de la Calle de San José, pero bien podría llamarse santuario, casa, hogar, tierra prometida; bien podría ser la antítesis de la Torre de Babel: aquí todos se entienden, aunque todos sean diferentes.

Todos las noches, de seis a seis, el Centro recibe a 102 personas en condición de indigencia. Se les brinda cama limpia, baño, ducha, pijama, cena, desayuno, descanso, aprecio, cariño, dignidad, respeto, pasta de dientes y talco para los pies: los goces silenciosos de una vida en sociedad. Su población fluctúa de una jornada a la otra, porque los campos fijos están reservados para quienes han conseguido trabajo o estudian; las camas restantes no tienen dueño fijo, están sujetas a la voluntad de la calle.

El centro se sitúa en el segundo piso de una zona comercial que se incomoda con la aglomeración de habitantes de la calle. Por eso el ingreso, por lo general, es a las 6 p. m., cuando las cortinas de hierro caen al piso y las tiendas marcan salida. Ubicado en la zona roja de la capital, 350 metros al norte de la Iglesia de la Merced, el centro se acomoda en esas cuadras sobre las que a uno le advierten en casa: no pase por ahí, que asaltan; no pase por ahí, que matan; no pase por ahí, que hay pura gente fea.

***

La reja azul se abre cada tanto y los pacientes se impacientan: ¿qué es, que hoy dejan entrar más temprano? ¿Hoy hay fiesta? ¿Hoy me toca a mí? Las respuestas nacen desde las entrañas del refugio y la voz se corre. Sí, hoy se ingresa temprano pero no hay fiesta, aunque sí hay una sorpresa; pero, diay, entra al que le toca, ya usted sabe cómo es.

Cómo es, es así: primero entran las mujeres, luego los adultos mayores y los discapacitados. Les siguen los que no ingresaron el día previo y quedaron en lista de espera, algo así como una visa de esperanza que les ha hecho eco en la cabeza durante todo el día, a los que tienen trabajo y a los que no, a los que solo tienen la calle como aliada, a sabiendas de su inminente traición. De últimos quedan todos los demás, los que no caben en ningún grupo de los anteriores; ellos se jugarán la noche pronto, pero no todavía.

Las mujeres le huyen a la cámara y a la libreta, entran tan rápido como la autoridad se los permite. En la fila de los ancianos, sin embargo, hay más complicidad.

Nelson Arcila, colombiano, pregunta de cuál periódico venimos y cuenta que su hijo trabajó en televisión. Luis Chavarría –uno de los pocos que cedió su apellido para esta publicación– cuenta que lleva cuatro meses de venir al centro con religiosidad. Otro hombre, que prefirió no dar su nombre, me pregunta si hablo español, if I speak English , si je parle français , se parlo italiano . Respondo que sí, sí, no y no, y le pregunto cuántos idiomas conoce. Se ríe y no me responde, porque la reja azul se abre de nuevo y es su turno de ingresar.

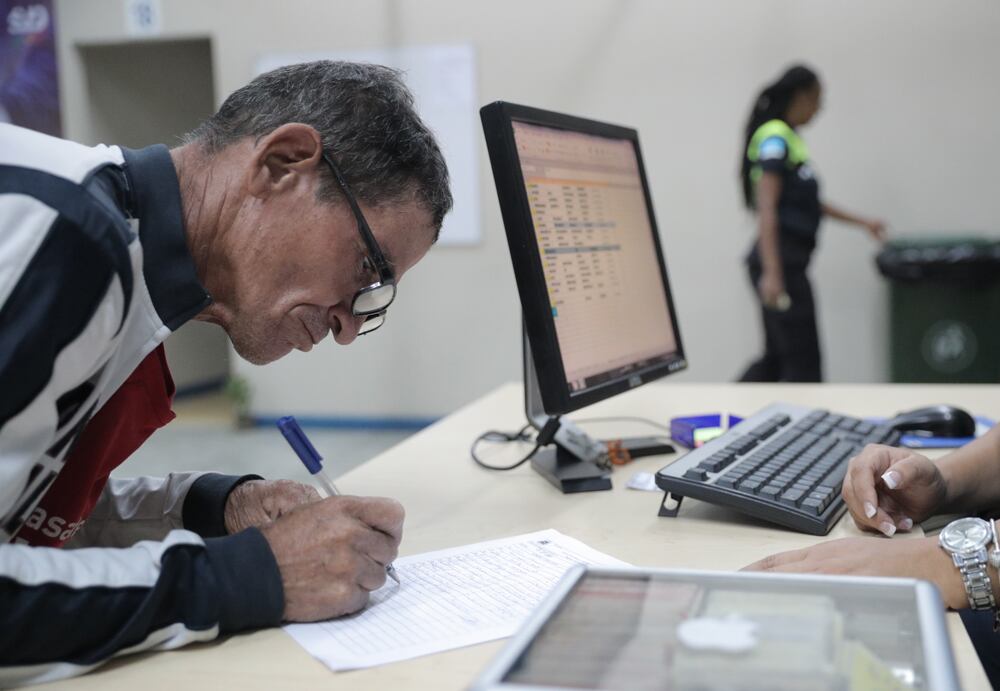

El ritual de entrada es escalonado. Lo primero es mostrar la cédula, porque sin documentos no se puede ingresar. Tampoco con drogas ni alcohol, ni con señas de haber consumido recientemente: el aliento a guaro es prohibitivo. Gradas arriba, cada usuario es revisado por un –o una, según el caso– oficial de la policía municipal. Más tarde, con un registro electrónico, se les asigna un cuarto, una cama, se les prestan pijamas tan cercanas a su talla como lo permitan las posibilidades, y un paño: todos al agua y después a sus cuartos, a esperar a que la cena esté lista.

El día de nuestra visita, martes 26 de setiembre, el centro se celebra a sí mismo: se cumplen nueve años de su fundación. Desde entonces, aseguran, no han interrumpido labores una sola noche: 3.288 días consecutivos de abrir sus puertas y tender una mano a una de las poblaciones con mayor riesgo social en Costa Rica. La experiencia ha permitido refinar sus prácticas. Por eso, el sistema de dar campo al primero que llegara se dejó atrás: la imagen de una estampida de habitantes de la calle, forcejeando por una cama y una poca de comida, quedó en el pasado.

Cuando han ingresado todos los grupos salvo el último, el más grande, la suerte manda. Hoy quedan 21 camas y afuera esperan 53 hombres con una ficha en mano. Entre ellos reinará la suerte: cada uno toma otra ficha y, si es amarilla, puede ingresar; si es negra, se apuntan en lista para tener ingreso fijo al día siguiente, y luego tocará buscar cartón y una esquina donde el frío, el miedo y el hambre se puedan ignorar un poquito, cuando menos.

El director

“Es más fácil dejar la piedra que salir de la calle”. Solo alguien que haya pasado por ambos infiernos podría asegurar tal cosa con propiedad, y ese precisamente es el caso de Ramón Arroyo.

Alto, de gesto amable y voz suave, Arroyo sabe de lo que habla. Su memoria es privilegiada, le permite hacer un recuento de su vida con paciencia y calma, sentados él y yo en su oficina, en una esquina del Centro. Si bien es un proyecto de la Municipalidad de San José, el Centro Dormitorio es administrado por la Fundación Génesis, una organización no gubernamental con sede en Alajuelita que dedica sus labores a atender y apoyar a poblaciones en alto riesgo social.

“Yo vengo del cartón”, fue lo primero que me dijo Ramón, por teléfono, días antes de conocernos. Él y su experiencia como habitante de la calle están intrínsecamente relacionados: Ramón, el director del Centro Dormitorio para Habitantes de la Calle, no existe sin Ramón, el adicto y habitante de la calle.

Sus años en condición de indigencia no solo le permiten comprender al dedillo a los usuarios del centro sino ganarse el respeto de estos.

“Aquí no gritamos. Yo nunca cierro la puerta de mi oficina. A cada uno de ellos los tratamos con respeto y con cariño. Estamos hablando de gente que no ha sentido más que rechazo y desprecio toda su vida; aquí les cambiamos eso, al menos por una noche”, cuenta.

***

Ramón nació en Cinchona de Sarapiquí, el número 13 de 15 hijos. De su infancia guarda, sobre todo, recuerdos alegres: correr por el campo, vivir con animales, crecer cerca de los ríos y los árboles.

El contraste lo tenía en su hogar. Su padre fue un hombre autoritario y su madre una mujer sumisa; en casa no se conocían los abrazos, las palabras tiernas ni los gestos amables. 'Los hijos son como los caballos: solo sirven para comer y dormir', solía decir su padre quien, cuando Ramón tenía doce años, tomó una decisión que no consultó con su familia y que afectó a Ramón de por vida: los trasladó del campo a la ciudad.

En Alajuela, su padre compró una casa y, en San José, tres bares –uno de ellos era un prostíbulo–. A Ramón le tocó negociar con un hombre inflexible: el muchacho quería estudiar pero su padre no se lo permitía. El trato fue que, después del colegio, Ramón debía irse derechito al bar, a ganarse la plata. Así, pasado el mediodía, todavía con el uniforme puesto, Ramón marchaba a alguna de las tres cantinas a hacer de cajero.

“Pasar tanto tiempo en los bares, a esa edad, me despertó la curiosidad”, recuerda. No debió hacer más que observar para encontrar estilos de vida que no conocía y que pronto le resultaron atractivos. Un día, Ramón adolescente decidió prepararse un trago, que bebió en la cocina del bar para que nadie lo viera. Tenía 14 años. Cuando estaba en noveno de colegio, ya era un alcohólico.

A su padre –“mujeriego, parrandero y jugador”– no le hizo mayor diferencia y más bien encontró en la debilidad de su hijo una oportunidad para beneficiarse: 'Yo no le digo a su mamá que usted está tomando, usted no le dice con cuáles mujeres me ve'.

Ramón probó la marihuana, bebía alcohol, apostaba a los naipes y al billar, y saqueaba la caja chica de los negocios de su padre, quien pronto descubrió que su hijo era su empleado más caro y lo tiró a la calle. Ya Ramón había aprendido movidas, sin embargo. Sabía que, en un bar de mala muerte, podía echar una pastilla a una cerveza para que un cliente se quedara dormido y sacarle la billetera. Sabía que podía trasladar paquetes de un lugar a otro para que un tipo de mala pinta le diera dinero.

Consiguió trabajo en un hotel donde probó la cocaína por primera vez. Una noche que no encontró coca en ningún rincón de San José, probó por primera vez el crack. Y luego su vida se convirtió en una espiral descendente. Pasó 16 años viviendo en las calles, consumido por su adicción, abandonado a su suerte.

Fue en 1997 cuando un amigo suyo, viejo compañero de aventuras, lo introdujo a un grupo religioso que, cuenta Ramón, le salvó la vida. Se rehabilitó, batalló contra sus vicios y estudió. Ahora, psicólogo graduado, esposo y padre de familia, Ramón conoce de primera mano cuán compleja es la situación de las personas que habitan la calle.

Por ello, el centro labora bajo una política de puertas abiertas y de acompañamiento. Si un usuario presenta una dolencia, se le lleva al hospital y se vigila el desarrollo de su padecimiento. También se les ayuda a buscar trabajo, a estudiar y a recuperar la relación con sus familias, para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad.

La calle es cruel

En mi libreta tengo un pequeño párrafo escrito por Erik, quien no se llama así pero a última hora prefirió que no publicara su nombre real. Tampoco el de su novia, con la que terminó hace varios meses; desde entonces, dice, se siente perdido. Cuando lo cuenta, los ojos claros de Erik se vuelven tristes, pero luego recupera vigor y dice que la gente necesita más amor en su vida. Por eso, toma mi lapicero y escribe: La verdad es q' si no vivimos como la palabra del Señor La Biblia nunca estaremos bien porq' el Señor Jesucristo es el Rey. AMEN.

Erik es un niño. Tiene 24 años, y los últimos siete los ha pasado en la calle. En el Centro conocen su caso y conocen su volatilidad, que se evidencia en su rostro.

“¿Estas cicatrices?”, me dice cuando le pregunto por las marcas en sus mejillas. “Fue porque me peleé con mi mejor amigo, porque me hizo algo y yo me sentí traicionado. Entonces agarré una botella y lo corté y él me cortó a mí. Luego me sentí muy mal y le pedí perdón y me hice esto”, cuenta, mostrando los rastros de automutilación en su brazo izquierdo.

Erik es adicto al crack, como muchos de los usuarios. La piedra, sin embargo, no es la droga más común entre la población de la calle, dice Maricruz Ramírez, trabajadora social de la Municipalidad de San José. Mucho más normal es, en cambio, el abuso de alcohol.

“El alcohol no tiene estigmas, es aceptado socialmente. Casi todos provenimos de hogares donde se consume alcohol”, dice Ramírez. “Desde la familia y desde la adolescencia, el alcohol abre puertas para mayores riesgos que otras drogas. Todos los usuarios del centro lo consumen”.

El alcohol, por supuesto, lleva a otras sustancias, pero asumir que la indigencia es sinónimo de adicción es incorrecto –además de irresponsable–.

Heiser asiste al centro desde hace unos tres meses pero, asegura, no consume sustancia alguna; perder el trabajo y no poder conseguir una opción laboral lo forzó a vivir en las calles. Su caso no es único y eso preocupa en el Centro: la población es cada vez más joven y son cada vez más diversas las razones de su indigencia.

***

Después de la cena, la sorpresa: un mago presenta un espectáculo para los usuarios del centro. La mayoría se queda para ver el entretenimiento, otros prefieren marcharse a sus camas y dar la jornada por concluida: el descanso es un lujo que no pueden desaprovechar.

La experiencia pone a prueba los estereotipos: impera el orden, la solidaridad y el buen trato entre la mayoría de los usuarios –“La chusma no permite injusticias”, me dijo Erik–. No siempre fue así. En otros tiempos, el trato de parte de la administración del centro se decantaba más hacia la imposición y la mano dura. Ramón no cree en ello y prefiere tender una mano amable.

“Usted puede ver el cambio en el momento en que cruzan el portón”, cuenta. “Los indigentes no son malas personas. Son buenas personas pasando por un mal momento. En cuanto les mejorás sus condiciones, ellos mejoran su comportamiento”.

La calle es cruel. Las 102 personas que se acomodan en las camas del Centro Dormitorio para Habitantes de la Calle de San José no lo olvidan, sin importar cuánto jabón haya lavado su piel, cuán cómodo sea el colchón o cuán gustosa haya estado la cena; ninguno de ellos ignora que, cuando salga el sol, tocará de nuevo enfrentarse a sus circunstancias. Sin embargo, cada noche durante los últimos nueve años, en medio de un desierto de abandono se abren las puertas de un oasis de esperanza.